La literatura, y en este caso la narrativa, en tiempos de guerra, de batallas ideológicas y prisiones políticas, deja de convertirse en arte ideal para ser entonces, por su esencialidad, un documento, un testimonio de profunda historia contemporánea.

Aun cuando el documento, el testimonio y la crónica se acrediten también como géneros literarios, lo que siempre descuella es la validez e importancia del contenido periodístico caracterizado por su vertiente realista, objetiva o de no ficción. Y ello es así, fundamentalmente, en el caso de una obra como Tinieblas de soledad, que denuncia, señala, aclara y muestra sin tapujos, descarnadamente y con la fluidez de un buen escritor, que los grandes valores humanos se imponen por encima de toda arbitrariedad, de injusticias y de mentiras.

Por las razones antes dichas, esta narrativa testimonial —en el desciframiento de sus valores— fluye no solo por un lenguaje cristalino y una estructura ajustada con precisión a los hechos, sino porque el libro pasa de la acción novelística a la exactitud documental y al “alegato histórico”, como ha dicho el escritor Armando Añel en la contracubierta de este libro:

Esta no es la historia común de un preso común. Se trata de un extraordinario alegato para el futuro en el que Ferrer Espinosa logra aunar el testimonio escabroso y la sensibilidad literaria, sumergiéndonos de inmediato en la trama y sus derivaciones. Hay que leer esta novela como se estudia un documento histórico.

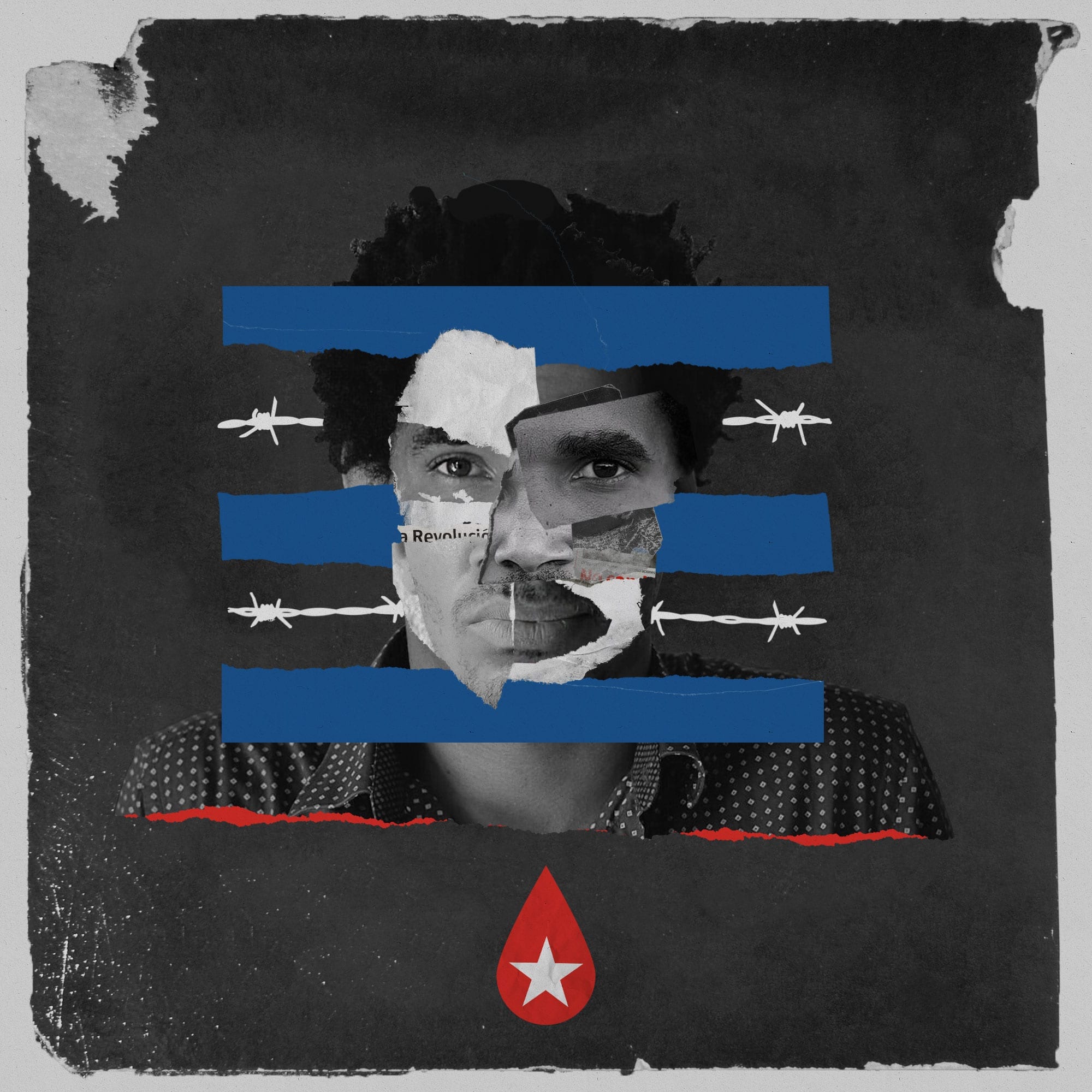

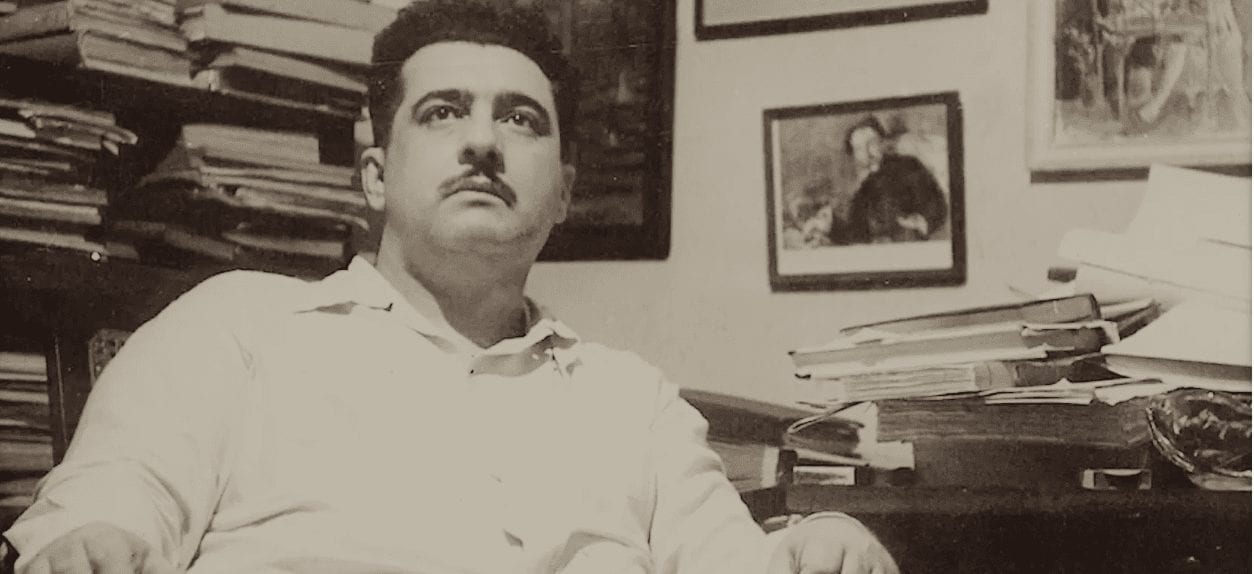

En efecto, esto es lo que sucede con Tinieblas de soledad, premio de narrativa Reinaldo Arenas 2017, libro de Rolando Ferrer Espinosa (Villa Clara, 1964, abogado y periodista), quien vivió, o peor, padeció en varias ergástulas de la Seguridad del Estado en Cuba, ese tipo de prisión que está dirigida sin misericordia a la destrucción del ser humano.

Hoy en día, mientras Cuba se debate y tiembla de impotencia por una dictadura de más de 60 años, un testimonio de esta naturaleza hace trascender la narrativa literaria hacia la dimensión de una documentación, de carácter acusatorio, que además de mostrar y enseñar los hechos, logra ir creando algo de importancia crucial para el presente y futuro de la Isla, y es la recuperación y asentamiento de nuestra verdadera memoria histórica.

Libros como este posibilitan la esperanza, contagian de valor a los demás seres oprimidos del pueblo y otorgan —con la positiva intransigencia de un hombre— la fuerza espiritual necesaria para la transformación de una sociedad que busca nuevas ansias de libertad.

En su breve tiempo de escritor, después de salir de prisión, Rolando Ferrer Espinosa ha obtenido varias distinciones: además del Reinaldo Arenas 2017; ha sido también finalista de Hypermedia 2015 con el reportaje Caminos a Vegas Nuevas, un barrio marginado, y fue asimismo primer lugar del Concurso Fomentando el debate: Propuestas cubanas, de 2016, auspiciado por el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), con un trabajo sobre la Ley de Peligrosidad Social.

Tinieblas de soledad fue publicada en 2018, en Miami, por Neo Club Ediciones, como “parte de un proyecto de vertebración cultural” que da a conocer no solo la importancia que año tras año va adquiriendo el Concurso de Narrativa Reinaldo Arenas, auspiciado por el proyecto Puente a la Vista, sino asimismo al hecho de vincular a clásicos y jóvenes escritores de la Isla con los que ya estamos en el exilio. Un proyecto de solidaridad y reconocimiento que coadyuva a que la verdadera literatura y el arte cubanos logren salir al mundo en busca de su libertad, sin ninguna clase de censura.

Ferrer Espinosa nos cuenta así lo que durante unos cuantos años de su vida tuvo que pasar injustamente condenado (solo por pensar diferente) como preso político sin ceder un ápice en sus principios de “amor por la vida”, manteniendo su postura anticastrista, la fe en su familia y la férrea voluntad de preferir morir antes que claudicar. Un hombre que en los años en prisión sufrió todo tipo de abusos: lejanía y negaciones de encuentros con su familia, engaños, golpizas, aislamiento, amenazas de muerte e intentos por asesinarle. Fueron años de horror y desesperación, de oscuridad y aparente soledad; años en que sus verdugos ensayaron con él las tretas posibles para doblegarlo, intimidarlo e incluso comprarlo.

Esta es la narración de un hombre cabal, indomable, lleno de una luz enteramente cristiana, disciplinado pero al mismo tiempo rebelde por un espíritu convencido de que el ser humano no era aquel que le torturaba y atosigaba para convertirlo en un animal amaestrado, sino que el verdadero cubano estaba (está) más allá de toda maldad, que ese hombre por el que él apuesta existía (y existe) en Cuba a pesar de todo, y era (es) capaz de luchar por su prójimo, por una patria mejor y por un amanecer de libertad y solidaridad.

Querido lector, aquí te dejo con unas sensibles palabras de Rolando Ferrer Espinosa que expresan la belleza con que pueden contar grandes momentos de libertad:

Pronto quedé ante la inmensidad del horizonte, sin mallas, sin tapias, sin puertas, nada entre el mundo y mis ojos… los pulmones se me llenaron de aire puro, tanto que casi no podía respirar, me ahogaba el exceso de oxígeno, quería acapararlo todo de un golpe, hacer uso de toda la libertad de una vez. La naturaleza asistía a la cita con un ausente y me besaba, me acariciaba el rostro en un éxtasis de añoranza por los años de encierro. Permanecí en las afueras de la prisión varios minutos, estático, no atinaba a hacer movimiento alguno. Necesitaba digerir lo que sucedía, ubicarme en que era cierto, que estaba otra vez en la calle, tomando la decisión de hacia dónde ir…

El laberinto quedó atrás, como desvaneciéndose. Respiró profundo hasta más no poder. Sus oídos trinaron con el ruido de un trueno íntimo. De repente, hubo un estallido de luz y las tinieblas desaparecieron. Miró hacia adelante y se embriagó, se llenó de la claridad del día. Entonces, definitivamente, fue cuando descubrió que la soledad nunca fue cierta.