Conocí de cerca la historia de un oficial de la Marina de Guerra del régimen de Fidel Castro, a quien le complacía sobremanera hundir las embarcaciones y balsas repletas de gente desesperada que intentaba huir de Cuba. Su modus operandi (por el que ganó triste renombre, durante los años setenta, en todo el litoral oeste de La Habana) consistía en ordenar el lanzamiento de sacos llenos de arena sobre aquellos maltrechos vehículos portadores de niños, mujeres y hombres inocentes, para hacerlos desaparecer en el fondo del mar o en la barriga de los tiburones. Si alguien cree que fantaseo o que exagero o que pretendo estandarizar la crueldad de un caso aislado para presentarlo como típico del fenómeno, debe ser porque no conoce ni de lejos los pormenores de la debacle migratoria que ha debido sufrir la población cubana a lo largo de las últimas seis décadas.

Ya sabemos que la emigración se ha convertido en uno de los grandes problemas del mundo moderno. De un lado, países subdesarrollados, súper poblados y con malos gobiernos que no dejan a los ciudadanos otra elección que no sea la desbandada. Del otro lado, países desarrollados en los que la fuerza de trabajo del inmigrante pierde su histórica incidencia en tanto beneficio de orden económico, a la vez que aumenta desproporcionadamente la cifra de inmigrados que son carga social e incluso retranca para la prosperidad. Se trata de una tragedia que ahora mismo parece irremediable, no tanto porque lo sea verdaderamente como por la falta de previsión y de buena voluntad por parte de los poderes dominantes, y por la absoluta falta de perspectivas de los afectados.

Ocurre, sin embargo, que aun en medio de esa catástrofe con dimensiones planetarias, la historia de los emigrantes y exiliados cubanos en los últimos sesenta años exhibe características sui géneris, lo que es decir particularmente dramáticas en más de un sentido.

En ningún otro país pobre y generador de emigrantes en masa, el simple imperativo de abandonar la tierra, el hogar, la familia, para ir en busca de otros horizontes, ha sido perseguido, reprimido y tan implacablemente castigado como en Cuba, bajo el estigma de delito político. Posiblemente no existan estadísticas oficiales (y si existen, no las conoceremos nunca) sobre las cuantiosas cifras de personas que fueron juzgadas y enviadas a cumplir largos años de cárcel por intentar sin éxito huir de la Isla. Menos aún consta la infinidad de casos en los que fueron asesinadas en alta mar por las fuerzas represivas del régimen. Por no hablar de los cientos de miles de cubanos que desaparecieron para siempre en la travesía, sin que sus nombres hayan podido engrosar siquiera las listas de inmolados. Jamás llegaremos a conocer el escandaloso número de vidas que se ha llevado por delante el fidelismo movido por la soberbia de no tolerar no ya el desacuerdo ideológico, ni aun el deseo de alejarse silenciosamente de su fatum tiránico.

Tampoco cuentan, porque no son cuantificables, los disímiles sufrimientos, las frustraciones, el luto, la rabia, el miedo, la desesperanza…que ha venido acumulando la población durante más de medio siglo de éxodo indetenible y siempre satanizado oficialmente. Por decenios, las familias cubanas que decidían explorar nuevas opciones de vida en el exterior eran despojadas por ley de sus propiedades, incluidas sus propias casas con todo lo que tuviesen dentro. Todo profesional que manifestaba interés por abandonar legalmente la Isla, era sometido a régimen de trabajos forzosos, en condiciones de internamiento y cumpliendo tareas rústicas en la agricultura o en otras áreas ajenas a su especialidad. Los profesionales y técnicos de la salud eran expulsados de sus puestos y obligados a permanecer desempleados entre cinco y diez años antes de obtener permiso para viajar al exterior. El término militar “desertor” es esgrimido todavía hoy para calificar a cualquier persona (pero en especial a profesionales, deportistas, artistas…) que halle propicio quedarse a vivir en un país extranjero donde le ofrezcan mejoras laborales y de desarrollo. Y ser considerado desertor por la dictadura implica la prohibición de regresar a su país (a veces nunca más, otras veces después de un extenso destierro), ni aun para darle el último adiós a una madre moribunda. Todavía más cruel es el tratamiento que se impone a los exiliados. El simple hecho de mantener correspondencia o algún tipo de comunicación con ellos, implicó para su familia en Cuba, durante una larga etapa, la limitación de acceso a empleos y a estudios universitarios, así como el san Benito de vivir bajo perenne sospecha como “traidor a la patria”.

Sería difícil encontrar un solo hogar cubano en el que la emigración y el exilio no hayan dejado dolorosas marcas. El éxodo de nuestro pueblo bajo el dominio del fidelismo encierra una de las mayores desgracias históricas que ha padecido Cuba desde la época colonial. Todavía no ha sido desglosada en términos cuantitativos. Quizás nunca sea posible hacerlo con exactitud. No obstante, no es en este orden, sino en el cualitativo, donde registra sus más graves perjuicios. Pongamos sólo la total desvertebración de la familia cubana, o la pérdida de lo más valioso de su patrimonio intelectual y de su gente joven.

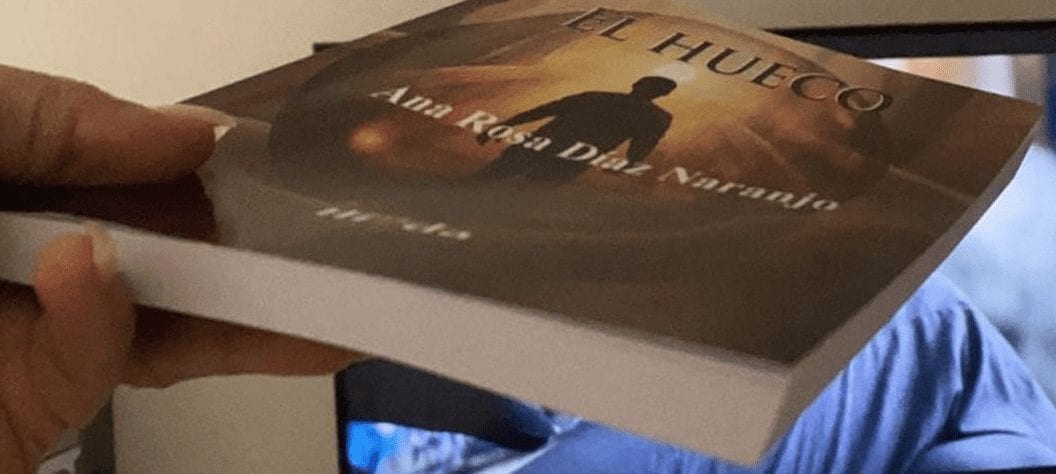

Así, pues, mejor que consultar las estadísticas –ya que ninguna puede ser confiable–, y mucho más revelador que el recuento del cúmulo de acciones resueltamente fascistas con que el fidelismo se aseguró con este asunto un lugar de privilegio en el estercolero de la historia, resultará siempre consultar la memoria viva de sus protagonistas. Por eso me parece tan importante que existan libros como El último que apague el Morro, compilado y editado por Pablo Socorro para la Colección Testimonio de su flamante Editorial Lunetra. Los números fríos se tornan ininteligibles con el tiempo. El dato histórico es recompuesto según el interés de quienes lo refrendan. Entonces nada como el testimonio directo de las víctimas para impedir que estos hechos se olviden o adulteren.

Por El último que apague el Morro discurren las rememoraciones de diez emigrantes que proceden de distintas zonas de Cuba y que afortunadamente consiguieron reconstruir sus vidas y las de sus familias huyendo hacia el exterior. Tanto sus ocupaciones como sus edades o el recuento de las circunstancias que rodearon su fuga de la Isla resultan ejemplares para ilustrar un vívido acercamiento al tema. Las anécdotas, narradas con la mayor naturalidad, sin actitudes lastimeras y sin poses falsamente heroicas, exponen al detalle muchos de los aspectos que configuran el drama general.

Un técnico de equipos de oficina, un profesor de derecho de la Universidad de La Habana, un dentista, dos pintores, un biólogo devenido enfermero, un actor, una oficinista, un estudiante frustrado, un periodista independiente, un informático, narran sus experiencias personales en un libro en el que resalta la amenidad de las anécdotas, lo sustancial del contenido y la transparencia de los testimoniantes. Algo que ha llamado muy puntualmente mi atención es el modo en que casi todos enaltecen la ayuda que les brindaron familiares, amigos o meros paisanos. Es este un rasgo del fenómeno que en ocasiones se pasa por alto. Incluso algunos consideran que muestra síntomas de estar cambiando para mal, sobre todo últimamente. Sería lamentable. Pues si las ignominias padecidas por nuestros emigrantes y exiliados conforman sin duda uno de los más tenebrosos capítulos de la historia del totalitarismo castrista en Cuba, la solidaridad entre sus víctimas (que es el conjunto de la población cubana) bien merece ser realzada como una especie de lirio blanco en el pantano, cuyas raíces se nutrieron con la inmundicia.