En los setenta del siglo pasado, el panorama cultural internacional se distinguía por la emergencia de masivos movimientos juveniles que a golpe de música y manifestaciones pretendían transformar el mundo. Las expresiones de estos cambios sacudían tanto a California como a París, a México como a Londres. Se entrelazaban frenéticamente los símbolos de la paz y el amor con los del LSD y la marihuana; los del rechazo a la guerra de Vietnam con los de la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, así como los de la Primavera de Praga.

Entre los músicos más populares se hallaban figuras hoy legendarias como Bob Dylan, Janis Joplin, Jimmy Hendrix y Bob Marley; así como The Beatles y The Rolling Stones, Chicago, Iron Butterfly, Santana, entre otras bandas emblemáticas del pop-rock de la época.

En Cuba, el control absoluto que el poder ejercía sobre los medios de comunicación, la censura parcial que imponía sobre ese tipo de música —la relación entre música de habla española y de habla inglesa que radiaban las emisoras cubanas favorecía a la primera en una relación aproximadamente de 10 a 1— y la persecución a los jóvenes afectados por “diversionismo ideológico”, de acuerdo con las orientaciones emanadas del Congreso Nacional de Educación y Cultura de 1971, surtió una especie de efecto llamada en esta generación.

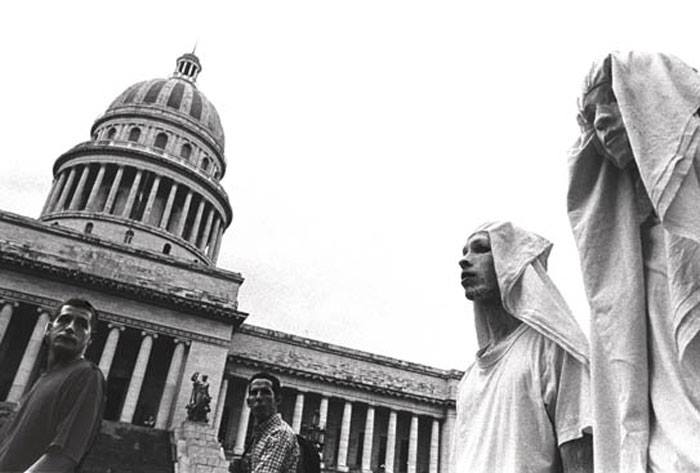

La misma, musicalmente hablando, desdeñó lo mejor de la tradición nacional y, en su rechazo a las manipulaciones de corte totalitario, rindió culto a la avanzada musical de los setenta, asumiéndola en muchos casos de manera mimética (las bandas habaneras de la época, Almas Vertiginosas, Sesiones Ocultas, etcétera, no versionaban, sino reproducían los hits de las agrupaciones más difundidas en el exterior. Asimismo, los conciertos de estas agrupaciones eran virtualmente clandestinos y muchas veces terminaban en redadas policiales).

Curiosamente, casi desde 1970 comienzan a percibirse en el dial de la radio cubana, principalmente en las provincias Habana y Matanzas, tres emisoras de los Estados Unidos: WQAM y WGBS, de la Florida, y KAAY, de Little Rock, Arkansas. Mientras que las dos primeras se recibían claramente desde el amanecer hasta la puesta del sol, la segunda levantaba boga al caer la noche, presidida por el archifamoso programa Baker Street (Underground Music Service), que hacía las delicias de los trasnochados melómanos del oeste de la Isla (en el centro del país también se escuchaban perfectamente emisoras norteamericanas, y en el oriente se captaban las de Jamaica, así como la de la Base Naval de Guantánamo).

Ambas emisoras trasmitían en inglés la música pop-rock del momento, mientras que, plenamente conscientes de que su señal era captada en Cuba, no intentaron nunca, al no ser su propósito, colar alguna cuña anticastrista.

La señal de las dos primeras emisoras se originaba en los cayos del sur de la Florida, fuera de la demarcación de los condados donde mayor preponderancia tienen los grupos de poder cubanoamericano, mientras que la Baker Street trasmitía desde Little Rock, Arkansas, totalmente al margen del conflicto entre las dos Cubas. Quizás fue por ello que sus señales no fueron jamás interrumpidas por la cortina de bagazo del régimen.

En contraste con la ausencia de esa música en los medios estatales de comunicación, los jóvenes se actualizaban de esa manera y, al escuchar aquellas emisoras, también prestaban atención a la publicidad comercial, rozando el mundo de la sociedad de consumo. Frente a las carencias y el racionamiento de la cartilla familiar, sabían que se vendían marcas de Café (Maxwell House), autos (Your car is Toyota), que se estrenaban películas como Papillón y Exorcista, y que existían programas televisivos como Midnight Special o shows como Saturday Night Under the Lights.

¿Cuántos de los que se marcharon por el Mariel no lo hicieron buscando esa bocanada de aire fresco que les entró, por primera vez, por las rendijas de la WQAM, la WGBS o la KAAY? ¿Acaso no era un ritual escuchar el Top 100 de las emisoras y copiarlo en las libretas, lo que de por sí constituía una ventaja en el aprendizaje del idioma inglés?

En Cuba, la impronta de la música pop-rock marcó profundamente el gusto y hasta la orientación ideológica de esta generación de los sesenta o “dobliu” (generación W), inicial de dos de las estaciones de radio norteamericanas que se oían en la Isla. Resultaba frecuente que por las mañanas, durante la formación en el patio de los preuniversitarios, los jóvenes comentaran apasionadamente los temas que habían escuchado la noche anterior desde Little Rock.

Muchos incluso se agolpaban en torno a un radio portátil ruso o japonés para escuchar atentamente una melodía de The Who o de Eagles; mientras que también se reunían en casa de cualquier amigo que tuviese un tocadiscos High-Fidelity norteamericano en el cual poder devorar los discos de pop-rock que alguien clandestinamente había traído de una “misión” en el extranjero.

En 1979, durante el primer encuentro musical Cuba-USA, la revista People informó que Billy Joel, de visita en Cuba y descansando en la playa frente al Hotel Marazul, departió con un grupo de jóvenes y se asombró de que estuvieran al tanto de su música. Cuando les preguntó cómo podían mantenerse actualizados si no se vendían discos y no había presentaciones en vivo de artistas, le trajeron un radio con la WGBS sintonizada. Frente al mar la recepción debía ser envidiable y en ese momento estaban poniendo Freak Out, del grupo Chic. El hombre quedó atónito.

Para un mundo dependiente de la imagen, como lo es el actual, parece insólito explicar el alto grado de seducción que despertaban aquellas transmisiones radiales. Pero, ¿cuántos de los cientos de miles de jóvenes que emigraron en el año 1980 no iban en busca de esos “sueños de audio”? Algún día habrá que hacer la encuesta.

Texto perteneciente al número 14 de Puente de Letras, de próxima aparición