El problema con el ego irracional es que hace fácil metástasis, a modo de un cáncer que ataca las fibras más sensibles del ser humano. Su consumismo contamina el cuerpo, toda la mente y lanza por la ventana el inconsciente y el alma.

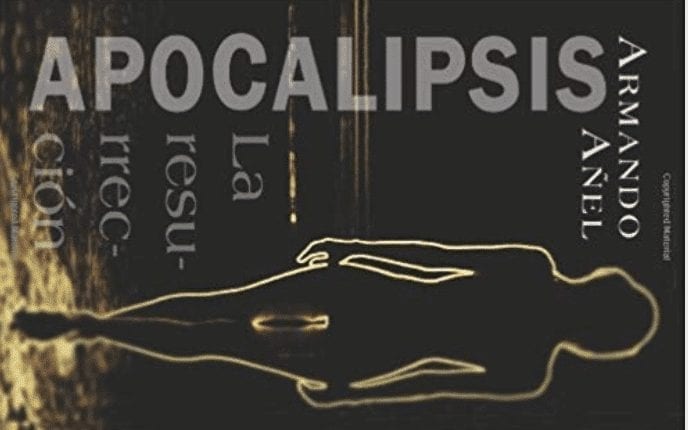

De aquí que haya que señalar que en la novela Apocalipsis: la resurrección, de Armando Añel, los instintos tienen su propia fuerza. Una fuerza que en muchas personas es avasalladora. Pero es difícil entender sus resultados, puesto que la humanidad se percibe como un centro complejo de fusiones nerviosas, de cálculos inimaginables que van procreando nuevas fuentes de acontecimientos… El problema radica —y aún no se ha logrado controlar— en que nunca se ha podido medir la dosis de fuerza instintiva que viene con cada ser humano. ¿Hasta qué punto un hombre, una mujer, es más instintivo que intuitivo y racional? No lo sabemos… al menos, por ahora… Esta es una de las complejidades humanas en relación con el universo. En realidad, es uno de los dramas del humanismo.

El caso es que —cada vez con más frecuencia— vemos que el instinto domina la racionalidad. Por tanto, a mi modo de ver, hay dos clases de ego: el irracional (instintivo) y el racional (lógico y también, ¿por qué no?, intuitivo). En el ser humano siempre ha habido una lucha, a veces devastadora, entre uno y otro ego por dominar su estructura corpórea y mental. Y muchas veces esta puja, esta tensión, ha llevado al alma a refugiarse en los más recónditos parajes del inconsciente. En esta novela, cabe la posibilidad de encontrar este antagonismo entre el narrador —siempre extraño, diferente, como en la anterior novela Erótica— y el mismo mundo que describe Apocalipsis…, a veces con sorna, a veces con drama, a veces con sutil vulgaridad; pero que es el mundo existente, con la exactitud de esta dimensión objetiva, física, donde también somos lectores y sufrientes.

Supuestamente, en la evolución del ser humano como especie, el ego irracional ha debido decrecer, ya que —supuestamente también— la sensibilidad, la civilidad, la inteligencia científica y tecnológica y la misma imaginación creativa, se han propuesto enterrar esa irracionalidad lo más profundo posible. No obstante, hoy en día, con el avance de las comunicaciones, el supuesto de la decadencia de lo irracional no parece ser tal, sino que contrariamente es lo racional lo que está perdiendo terreno. Habría que hacer un estudio, supongo que de varias disciplinas, para saber si en realidad es lo irracional lo que ha avanzado, y está o no avanzando, por encima de la sensibilidad humana, y cuáles han sido las causas —genéticas y sociales— de que el hombre esté prefiriendo su autodestrucción.

En este sentido, página por página, vamos constatando en la novela de Añel esos pespuntes de irracionalidad progresiva, principalmente en el personaje del presidente y del clima de prostitución que dejan ver los hechos del ambiente mundano y real, diciendo que nuestra propia existencia convive en su mayor parte rodeada de mediocridad. La descripción de muchas escenas, y el lenguaje mismo, cuando es poéticamente popular y hasta vulgar, pero nunca soez, proponen un entramado semiótico de irracionalidad, de instintos que dominan la cotidianidad de este mundo.

Si sabemos que el científico analiza, repite y comprueba los datos para llegar a conclusiones concretas, objetivamente ciertas, también tenemos que el creador literario (y asimismo incluyo a muchos intelectuales que encuentran en la imaginación una fuerza especial) intuye, especula y apuesta basado en su intuición. Y en muchas ocasiones va por delante del científico en proponer o predecir las causas de los fenómenos… Esta última idea, la del creador literario, la del intelectual intuitivo, es lo que descubro como una de las fuerzas motrices de Apocalipsis: la resurrección. A diferencia de temas parecidos, dados en libros y filmes de ciencia ficción, como es el desbarajuste de autodestrucción del planeta y de lo que pasa después de este apocalipsis ya concebido, Añel lo que plantea de lleno es la autodestrucción inevitable del mundo conocido y al mismo tiempo el resurgimiento de una nueva cultura; la necesidad del nacimiento de un formato más humano, lúcido y al mismo tiempo profundo en la comprensión de los demás, del otro, sin olvidar que es imprescindible, imperioso, que el nuevo sentimiento y la nueva visión humanista nazcan en cada individuo, a expensas y con la responsabilidad de cada individuo, y que esa nueva manera de ser tenga la potencialidad y posibilidad de proponer y seducir, de persuadir y convencer, de sumar y aunar voluntades. Y que cada Voluntad se convenza de manera espontánea, auténtica y deliberadamente independiente de que el camino es en un progreso evolutivo, en espiral hacia la nueva era; que es imprescindible y hasta definitivo que nos demos cuenta de que hay que alcanzar todos los mecanismos y recursos posibles para que el ego racional se imponga sobre toda clase de salvajismos: sicopatía de las ideas, sicopatía de las guerras y la destrucción, sicopatía de la ambición por el poder.

Entonces, cuando el ego racional no se distraiga más por su lucha contra la ferocidad de su ego pecador, comenzaría la relación armónica entre este ego racional y el alma. Lucha evolutiva en la que el alma tendrá las de ganar. El alma/las almas que abrirá/n las puertas hacia el infinito reino de Imago.

El niño es un disidente

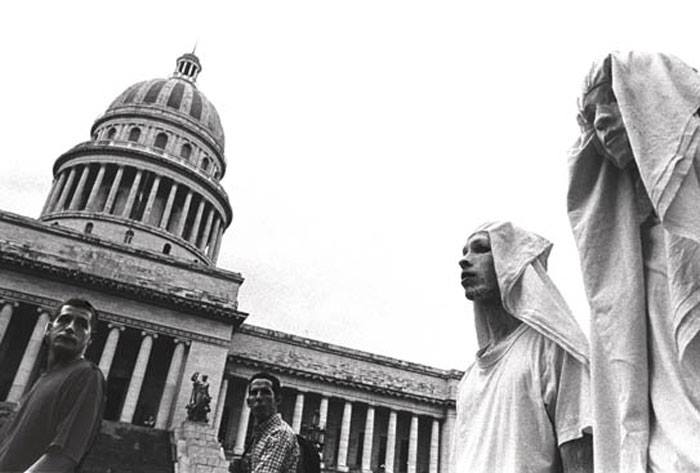

En esta novela, Armando Añel se propuso dinamitar el caos actual partiendo de su propia experiencia bajo el caos de la dictadura castrista. El cubano (no todos, por supuesto, pero sí muchos) ha vivido la humillación más terrible, que es la discriminación inimaginable y hasta absurda de ser persona non grata en su propio país, además de sufrir la falta de libertad de expresión y de movimiento y la falta de cumplimiento de los derechos más elementales del ser humano. De aquí que muchos, muy probablemente la mayoría, hayan escogido la opción de convertirse en seres ingenuos (en cuanto a un “oportunismo” estúpido se refiere), a los que no les interesa el peso político que cargan encima, sino supuestamente sobrevivir, o vivir de más, buscando el mejor lugar del hoyo en que están, acurrucarse en un nicho patriotero, y vivir un poco mejor en su esclavitud. Estos “ingenuos” (tontos útiles u oportunistas) han sido una alfombra roja para la irracionalidad, y coadyuvan así con la imagen del Espejismo.

Sin embargo, los que eligieron la inocencia, la búsqueda de sí mismos, tuvieron que actuar con la naturaleza infantil, y dijeron las verdades como las sintieron y comprendieron, con esa lógica transparente del niño que no respeta fronteras, ni edades, ni cargos, ni discursos, ni miedos. Un real y esencial niño en Cuba es, así de simple, un disidente.

Idamanda y el ángel imaginario

Idamanda —al igual que en la novela Erótica— es el principio, centro y fin del mundo en Apocalipsis: la resurrección, ser que nos propone un final definitivo de la cultura, pero al mismo tiempo nos proyecta hacia otro Renacimiento más comprometido con el humanismo esencial, en el que lo proverbial de la imaginación es equidistante con la lógica física. Indagar quién es Idamanda, conocerla, es darnos cuenta de que la energía primordial yace en cada uno de nosotros, en todo ser vivo, racional y sufriente que ha tenido a bien dejarse llevar por el camino de la imaginación hacia el reino de Imago.

Idamanda —por su propia voluntad— es el ámbar, la energía del niño, la liberación total; es el ángel imaginario que nos advierte y pervierte en contra de la irracionalidad y hasta de la desconsoladora racionalidad cartesiana; es la que aboga por la inteligencia entre lo racional y lo imaginario; es el placer natural, sin fronteras; es el verdadero origen del ser humano, pero al mismo tiempo es el destino, el viaje circular de una espiral que progresa, cumpliendo sus etapas de retorno y final en el mismo origen.

El ángel imaginario de Idamanda no tiene géneros ni edad y es todos los géneros. Es el símbolo de la inteligencia con la pasión. Y es el símbolo de la felicidad, y el propio placer sexual, natural, de su cuerpo. Su felicidad es asimismo su deseo (hedonismo profundo porque es esencia natural en el ser humano), su natural y raigal deseo de ser feliz… Pero, en realidad, ¿dónde se encuentra Idamanda? Pues se encuentra en Playa Hedónica, en Erótica, en el mundo corpóreo proveniente de la esencia originaria, estelar y mistérica del ser humano, y vive en el nivel —como ya dije— del universo paralelo, virtual y mental, de cada persona; es parte intermedia que va del mundo corpóreo, físico, a los mundos imaginales que descubrió el sabio sufí Ibn al-Arabi.

En este sentido Apocalipsis: la resurrección es la nueva y breve Biblia de un humanismo real (corpus, mentis, ánima esencial), natural, original, del Occidente al Oriente; es el conjunto de Orbis, de Fénix y Pegaso y, por encima de todo, del mítico fuego de Prometeo; es como el Aleph borgiano o el Tokonoma lezamiano. Es el camino para salir de este mundo perdido, donde el ego irracional intenta secuestrar el alma; donde la lucha entre la egolatría y el alma se acaba y comienza la Resurrección, para dar paso al nuevo reino de Imago.

Un nuevo espíritu de época

Pero dentro de la Resurrección podríamos encontrar las etapas del viaje, reencarnaciones, digamos, que se funden con la Resurrección mediante la ubicuidad, función restauradora del no-tiempo. En el tiempo imaginario, incluso en el tiempo después de la muerte, el tiempo lógico no existe, como todos sabemos, puesto que ya estamos en el misterio, dentro de ese ámbito del no-tiempo es muy factible —lo digo por pura intuición, por supuesto— que la ubicuidad sea un recurso para resolver la contradicción entre las reencarnaciones y la Resurrección; es decir, al mismo tiempo (o mejor: al mismo momento) que se espera y se da el instante de resurgir, estén ocurriendo entonces las reencarnaciones (nada comprensible para un lenguaje lógico). Este es ya el viaje evolutivo que va del ego racional (o mejor, del ergo proteico) al estado del alma y de ésta a un nivel mucho más avanzado hacia el espíritu. Pero para ello tiene que existir un punto de partida que se encuentra en esta tierra, en este planeta y en nuestro cuerpo. Y para ello (o sea, el punto de partida), además, debe darse una sustanciación de cambio. La humanidad tiene que mutar a una nueva dimensión, mucho más vasta, que el mundo o la vida como la conocemos hoy. Para esta transformación vital lo que conocemos actualmente, la vida como ha venido funcionando, tiene que dejar de ser. Es entonces el cambio, el nuevo espíritu de época que ha de venir. Y es este momento crucial el que interpreta la novela Apocalipsis: la resurrección.

El gen de la oscuridad

Efectivamente, “el Apocalipsis como resurrección” es en realidad el preludio del comienzo. Del nuevo comienzo. Antes era la locura de la soledad. El no entendimiento del hombre de lo que debía ser el ser. Había un estado de negación total. Por eso la novela tenía que escribirse como un caos (y tiene —porque continúa en nuestro mundo corpóreo y extraliterario, ya que es la realidad misma del lector que somos ahora), porque no se puede describir el caos sino desde el caos mismo. El presidente (de cualquier partido, de cualquier Gobierno) es el mayor símbolo del caos. Es una ofensa a la inteligencia y a la sensibilidad del ser humano esencial (ese que quiere reducir su imperfección), ese que quiere volver al origen para enmendar su pecado, y que dejó de estar en Imago por el pecado original… Pero, ¿cuál fue ese pecado? ¿Es que fue el pensamiento mismo? Pudo haber sido un exceso de lo que se ha llamado racionalidad, que acabó con la inocencia del niño… Pero no… pensar no pudo ser lo malo, lo nefasto. También pudo ser algún germen, ¿o gen?, de ambición y arrogancia, de personalismo, de atroz autosuficiencia, que se filtró durante la creación… El gen de la oscuridad que viene desde el mismo Big Bang.

https://palabrabierta.com/