El músico, ensayista y conferencista Aurelio de la Vega es una de las figuras más relevantes de la cultura cubana en los últimos dos siglos. Profesor Emérito de la Universidad Cal State Northridge, premio Friedheim del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, ha sido nominado cuatro veces al Grammy Latino, “tres de ellas en la categoría de Mejor Composición Clásica Contemporánea y una vez en la de Mejor Album Clásico” (Contacto Magazine). A propósito de su vida y obra, el escritor e investigador Manuel Gayol Mecías terminó recientemente Aurelio de la Vega: Impresiones desde la distancia, libro imprescindible que ya puede adquirirse en Amazon.

Dada la importancia de este volumen sobre un exponente clave de la música y la cultura contemporáneas, Contacto Magazine entrevistó recientemente a Gayol Mecías, y Puente a la Vista tiene ahora el privilegio de hacerlo con el propio De la Vega, quien gentilmente ha respondido estas preguntas:

Usted ha dicho, y lo cito: “La naturaleza de mi música soy yo mismo”. ¿Y quién es usted mismo? ¿Qué opina de la naturaleza de Aurelio de la Vega?

Yo soy un compositor cubano-americano, con 95 años ya vividos, y cuyo nombre completo es: Señor Doctor Don Aurelio Ernesto Ramón de la Vega Palacio. Toda mi música es del género clásico —ese tipo de música que otros llaman “culta, seria, de arte”. Creo que he mantenido una postura decente frente a la vida, y esa misma postura la deposito, junto con honestidad, en mi música.

La naturaleza de Aurelio de la Vega es muy compleja, como la de todo creador de arte, y puede basarse en una historia que comienza a ser consciente alrededor de los catorce años, cuando escribe su primera obra musical. Desde esa época en adelante hay lecturas ávidas, amor por la pintura (que practica en forma concreta por unos años), incursiones en la filosofía, carrera universitaria de abogacía, doctorado en música, viajes, crecientes audiciones de sus obras, ofrece conferencias, recibe comisiones y crea nuevas obras, sufre el impacto de la muerte de su primera esposa, Sara Lequerica, pianista, con quien se había casado a los 21 años, y la alegría de su segundo matrimonio con la soprano norteamericana Anne Marie Ketchum. Todo es disfrute cómodo en el hermoso patio de su casa en Northridge, con amigos, oyendo el bello correr de la fuente italiana que Anne Marie insistió en instalar.

Soy un hombre cubano, exuberante en los gestos, gozador de un buen habano, parlante de voz alta, capaz de grandes risas, deseoso de oír un buen chiste, rápido en darle a su mujer, en público, un gran beso. Soy al mismo tiempo un hombre alemán: necesito a mi alrededor el más estricto orden, compongo música para la mente, para el raciocinio vital, para el desarrollo espiritual, no para el menear de caderas y nalgas. Soy también un hombre italiano: amo intensamente la belleza —de plumas de fuente de vibrantes resinas a un cuadro, a una mujer, a un anillo, a unos cubiertos de mesa. Amo igualmente la etiqueta de una botella de vino, un nuevo collar en el cuello de mi esposa, una flor lozana en mi jardín.

En una palabra: Aurelio de la Vega me parece magnífico.

¿Cómo se produce su salida de Cuba y cuánto se adapta al exilio, profesional y humanamente, durante los primeros años?

Mi salida de Cuba, por fortuna, se produce en 1957, año y medio antes de la toma de poder por los piratas marxistas que llegaron a la Isla sufrida. Yo era Asesor de Música del Instituto Nacional de Cultura, Vice-Presidente de la Orquesta Filarmónica de La Habana y Profesor de la Universidad de Oriente. La Filarmónica había suspendido sus conciertos debido a la atmósfera tensa y atemorizante por la que pasaba el país, las universidades estaban cerradas, y mi jefe en el Instituto de Cultura, el doctor Guillermo de Zéndegui, de quien yo era gran amigo, creyendo que yo no andaba muy bien de la cabeza por abandonar Cuba, se resignaba.

Me vine a California, donde tenía mis amigos y un buen escenario musical. En ese año y medio que duró mi escapada californiana, terminé mi Cuarteto en Cinco Movimientos In Memoriam Alban Berg, una de las obras más importantes de mi canon musical. El primero de enero de 1959 toman posesión del país las huestes guerrilleras, y Fidel Castro es el gran ganador y amo. A la semana abren las universidades y me mandan a buscar. Por si acaso, antes del regreso a Cuba, firmé contrato con la prestigiosa Universidad del Sur de California, donde profesé brevemente.

En Rancho Boyeros bajamos la escalinata del avión el 14 de febrero de 1959. Un mar verde-olivo, con bandanas de balas y rosarios colgando alrededor del cuello, y metralletas y rifles al por mayor llenando las manos, nos esperaba. El Instituto Nacional de Cultura y la Orquesta Filarmónica habían desaparecido. Las primeras luces preocupantes se encendieron en mi cerebro. Luego vinieron el infarto de mi padre, el despojo de las propiedades de mi madre, los pocos días en Santiago de Cuba, adonde había ido para a reabrir el curso universitario. Allí sufrí la vejación de una misteriosa acusación política, que me privó de empleo y sueldo y me confinó por un mes a mi apartamento bajo arresto domiciliario. Cuando los mismos personajes académicos de la grotesca comedia kafkiana, que me habían cortado el empleo y encerrado en mi domicilio santiaguero como delincuente, me anunciaron en mayo del 59, con sonrisas hipocritonas, que todo estaba aclarado y que podía regresar a mis clases, presenté mi renuncia con lágrimas internas y supe que debía abandonar el país. Poco me imaginaba que nunca más vería a mi patria y que dejaría enterrados en pleno Miramar todos mis recuerdos de adolescencia, de juventud y de madurez, que incluían toda mi presencia musical creativa. Me dolía dejar la Universidad de Oriente, donde habíamos creado la primera carrera musical universitaria de Cuba y la segunda de toda América Latina. Sólo la Universidad argentina de Tucumán nos había precedido. Pronto el hecho de mi creación de una Licenciatura y de un Doctorado en Música sería borrado de la historia de Cuba, al igual que mi nombre desaparecería de la nomenclatura musical cubana. Pasaba a ser otra típica No-Persona estalinista.

Mi exilio, como todo exilio, ha tenido sus momentos difíciles. Del lado positivo está el hecho de que regresé en Los Ángeles a un trabajo académico estable, como Profesor de la Universidad Estatal de California en Northridge. Siempre está en mi recuerdo el saber de tantos cubanos profesionales —algunos colegas míos— que tuvieron que pasar por la ignominia de la limpieza de inodoros, el trapeaje de pisos y el hacer las camas en cuartos de hotel, cuando no dispensar gasolina o hacer de chofer de taxi.

En realidad me adapté rápidamente a este exilio (cortesía de los hermanos Castro), hablando muy fluidamente el inglés por haber estado tantas veces sumido en la cultura norteamericana, entrando por la puerta ancha de la academia, rodeado de colegas y viejos amigos, componiendo siempre, teniendo enseguida conciertos donde se estrenaban o simplemente se tocaban obras mías. El dolor de irse de la tierra natal, el dolor de haber dejado a mi padre convaleciente de un ataque cardíaco causado por la maravillosa revolución, el dolor de ver como el comunismo se apoderaba poco a poco de la nación, dividiendo a la familia cubana, se mitigaba con los años, haciendo habitable mi exilio exterior y mi exilio interno.

La primera década fuera de Cuba pasó rápidamente. A principios de los 70 ya habían llegado a Los Ángeles muchos más cubanos exiliados. La maestra Cupertina Martín fundó el Patronato José Martí, que serviría de plataforma para mantener viva la cultura cubana exiliada. A él nos uniríamos yo y mi esposa como muy activos dirigentes. Además de miles de ciudadanos cubanos de toda índole, vinieron nuevos y muy exitosos empresarios cubanos. Sobre todo para mí, la presencia de un par de figuras claves de la diáspora cubana, el escritor Octavio Costa y el escultor Sergio López Mesa, resultó como un gran bálsamo curador. Ambos se convirtieron en muy buenos amigos míos y ambos exaltaron mi obra musical. Mis composiciones seguían tocándose en muchas localidades estadounidenses e internacionales, lo que hacía el exilio —me atrevería a decir— tolerable.

Manuel Gayol Mecías ha afirmado que usted insistió siempre “en la necesidad de lo universal hacia Cuba”. Y en ese mismo sentido, tal vez podría afirmarse que Cuba ha sido desde sus orígenes un producto universal, posnacional. ¿Quizá la raíz de la fatalidad totalitaria, en estos últimos 62 años, está en que los cubanos no han comprendido que ellos, más que una cultura, son un universo, y en consecuencia se han encerrado demasiado en sí mismos?

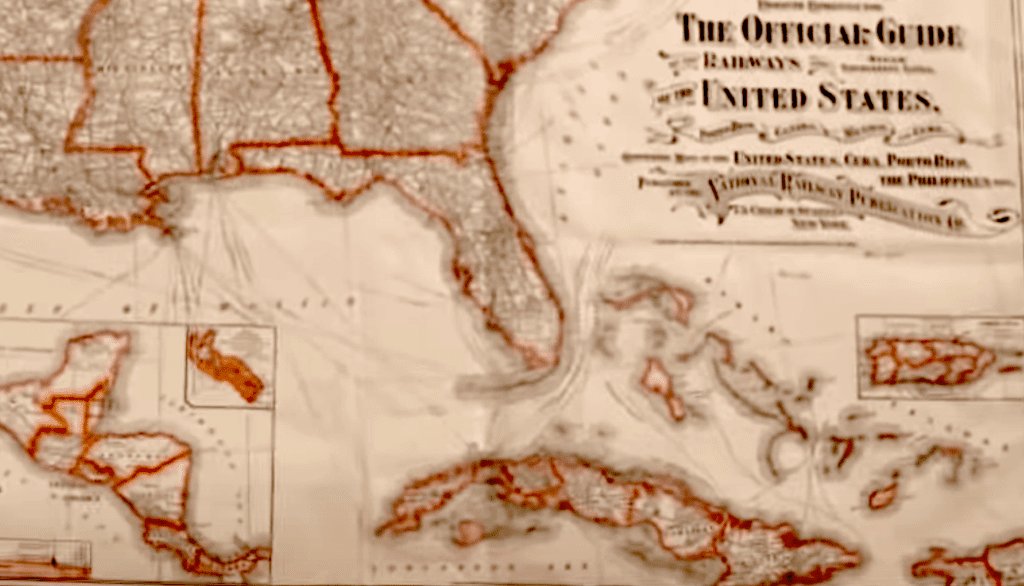

Disiento de la primera afirmación de que Cuba, desde sus orígenes, fue un producto universal, posnacional. Pese a que Cuba exhibía un aspecto social muy mixto, el nacionalismo era una postura siempre concurrente desde la época colonial, y pese al logro económico que hizo de Cuba, desde Machado hasta la toma del poder por el castrismo, un faro de atracción para gentes y razas de todo tipo, el fondo nacionalista de perenne presencia en las actividades de la clase media y alta, y el de perfil africano, generalmente exclusivista, cultivado por las clases pobres, era tan exhaustivo en su garra sociocultural que las puertas a lo intrínsecamente universal estaban muy bien cerradas.

Desafortunadamente también discrepo de la segunda parte de este inciso, y creo, contrariamente a lo dicho, que los cubanos más que un universo son una cultura, y muy cerrada, y por ello es que están tan enfundados en sí mismos, ahora y mucho más que 62 años atrás. El cubano fue siempre tapiñadamente hedonista. No logramos independizarnos de España hasta que, desafortunadamente, intervino el celoso norteño. Hasta ese momento había en la manigua un escaso contingente de valientes, un mero puñado de ellos, con el negro en gran mayoría, mientras los señoritos seguían jugando a las cartas con los alcaldes y capitanes españoles. En realidad ese hedonismo que menciono siempre ha destilado un furioso nacionalismo. Un nacionalismo como de pacotilla, con profusión de bombo y platillo y a toda marcha, y eso sí, con mucho movimiento de culo subrayado por músicas rítmicamente locales, nada universales.

¿Qué mensaje enviaría a los jóvenes artistas independientes que enfrentan la represión castrista?

A todos esos muy valientes jóvenes artistas cubanos independientes, que dentro de la Isla se enfrentan al castrismo perpetuo y sufren por ello, les envío un fuerte y admirado fraternal abrazo. El no venderse al régimen es admirable, y que nunca olviden que su arte perdurará cuando todos los generalotes y ministros de la Cuba actual no sean ni recordados por sus nombres.

A sus 95 años, que me dicen lleva con buena salud, ¿viajaría a Cuba a celebrar el fin de la dictadura? ¿Se imagina en un concierto en La Habana, con su música a todo meter, presentando el libro Aurelio de la Vega, impresiones desde la distancia?

A menudo me preguntan si yo viajaría a Cuba si desapareciera la dictadura actual (grotescamente hedonista) y Cuba fuera de nuevo una democracia. Yo respondo que, probablemente, no. Yo dejé una amante refulgente y bellísima. La Habana, en la década de los 50, era tan maravillosa como París o Nueva York, con la Orquesta Filarmónica brindando conciertos nocturnos o dominicales por un peso (léase dólar), teatros en cada esquina, el Lyceum (en el Vedado) colgando exhibiciones de nuestros mejores pintores (los de la Edad de Oro de la pintura cubana) y Tropicana y Montmartre ofreciendo los mejores espectáculos de sus historias. No quisiera regresar y ver a mi amante sin dientes y con las tetas limpiando el suelo. Desde luego, lo de la presentación en La Habana de Aurelio de la Vega, impresiones desde la distancia es una idea muy tentadora. ¿Ganará lo emocional de esta sugestión, o lo racional de lo que duele ante una realidad hecha trizas?