Cuarto de una serie en cinco partes sobre las atrocidades sufridas por quienes fueron enviados a las UMAP. Estos avatares resultaron basamentos fundamentales de la novela del propio autor, Un ciervo herido

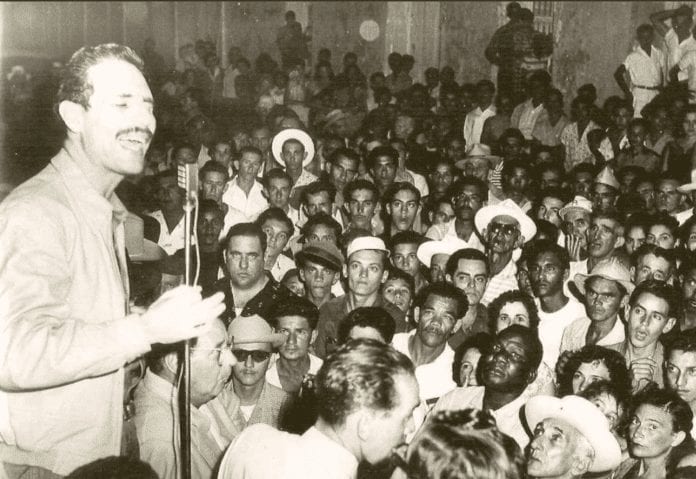

Cada vez que las puertas eran abiertas algunos de los reclutados preguntaban a los guardias hacia dónde iban. La respuesta era invariable: en el ejército no se pregunta, se obedece sin hablar.

Varios de los hombres, en uno u otro momento, aseguraban que el tren iría por un pueblo o por otro; decían saberlo por el oído o contando las paradas, discutían; luego, cuando el tren se detenía, abrían las puertas y era posible mirar a lo lejos; los apostantes, todos, perdían: siempre estaban más cerca del sitio de partida que lo calculado.

En uno de los últimos tramos, unos y otros comenzaron a quejarse de picazón en todo el cuerpo. En una parada pudo verse que varios, aun los más negros, tenían ramazones en la cara, torso, brazos. Eso se arregla luego, contestaron los soldados a quienes preguntaron qué hacer. No todos preguntaban. Varios con las ronchas, otros sin ellas, se quedaban tirados en el piso aprovechando el espacio sobrante cuando sus vecinos de viaje se ponían de pie. Un grupo de los que se habían quitado las camisas las habían dejado en el piso. Otros caminaban sobre ellas. Algunas estaban encharcadas de vómitos. En el vagón se podían contar dos o tres charcos de vómito; su olor complicaba aún más el hedor ambiente, catalizado por el calor.

En el vagón donde iba el hombre de unos 20 años de edad, cuya cabellera debió de ser frondosa —negra era— antes de pelarse al rapado, como exigía la citación que lo había llevado hacia donde estaba ahora, uno de sus compañeros anunció algo inusitado: lanzaría una moneda envuelta con el texto de un telegrama, por las rendijas de las tablas. Lo exclamó como quien se ufana de un descubrimiento sumo. En una de las últimas paradas, que sería la última aún con luz solar, el anunciante tomó una hoja de la libreta que llevaba, el lápiz, redactó y envolvió la moneda. En la memoria de quienes lo miraban debió quedar esta máxima: en semejantes circunstancias, un hombre puede olvidar el vaso y los cubiertos, pero sería muy raro que olvidara con qué comunicarse. En cuanto el tren retomó la marcha, el hombre, afinando la vista, dijo, pulsando el pulgar con toda su fuerza por uno de los intersticios, logró que el envoltorio cayera hacia fuera. Tiempo después, el remitente proclamaría que su telegrama había llegado a los destinatarios.

Era el anochecer —no se veían resquicios de luz por ninguna parte— cuando el tren hizo la parada más larga; la última antes de llegar a la ciudad de Camagüey, que allí se veía. Era Camagüey, sin duda, se distinguían las luces de una ciudad grande, o al menos más grande que las cruzadas hasta entonces. Pareció que se hallaban más soldados custodiando las puertas que en las paradas anteriores; tenían los fusiles terciados al pecho y metían la vista todo lo posible hacia el interior del vagón. Repartieron comida, una cajita con arroz y frijoles colorados. Ordenaron acercarse a la puerta, tomar la cajita y retirarse a un extremo del vagón, “para que no cojan de más”. La oscuridad era casi igual que cuando el tren iba en marcha, de día. Unos hombres despertaban o animaban a otros que no se habían levantado. Uno, que tenía su camisa de floripones amarrada a la cintura, delgado, encorvado, rubio, arrastró casi hasta la puerta a aquel que en la mañana se había hecho llamar María Elena. “A mí, muéranme de una vez”, le dijo con voz soñolienta María Elena al soldado que le entregaba la cajita; y el de la camisa de floripones lo agarró y lo llevó hasta su rincón. Entonces se escucharon gritos y varios disparos —de armas cortas justamente—. “¡Se va ese negro tetón!”, decían los gritos. Y se vio a unos soldados, que corrían viniendo desde la derecha, enrumbar hacia enfrente, donde la oscuridad era más cerrada y tal vez habría un bosquecillo. ¿Quién sería el “negro tetón”? ¿Quién era?, preguntaron varios. Y al unísono corrieron muchas voces que ordenaban a gritos cerrar los vagones.

La espera se hizo muy larga. Más de dos horas. Los reclutados apenas hablaban. Se escuchaban tanto lamentos como maldiciones en voz baja. Y oraciones susurradas. Citas bíblicas, extensas algunas. Lo peor de todo era el mal olor.

Ya, cuando el tren arrancó, el silencio dentro del vagón era casi rotundo. Al dar el tren el primer envión, uno gritó, con ese acento de pánico con que se despierta de una pesadilla: “¡Soy católico!”. Serían las 10 de la noche. El movimiento fue lento. Se sintió el retroceso, el avance, el retroceso y el avance de nuevo. Fue posible escuchar en algún momento, llegados desde afuera, voces, cláxones, llamadas; en fin, a pocos metros del convoy otras personas iban o venían de paseo, del trabajo, de sus casas.

Habrían transcurrido unos 10 minutos cuando el tren tomó una velocidad que casi hacía flotar los cuerpos de los envagonados. Este tramo pareció inmenso, quizás por la velocidad del tren, tal vez porque se acercaba el término del viaje. Finalmente, se sintieron las ruedas chirriar; la velocidad mermó mientras se escuchaba, de manera exorbitante, el silbato de la locomotora. Paró en firme. En el exterior correteos, gritos. Se abrió la puerta mediante un tirón rapidísimo. “¡Son las 10 y 45, acabo de verlo!”, gritó uno de los reclutados que debía ser de los que traían relojes, más bien con la entonación de quien protesta.

Cuando los ojos se adaptaron a la oscuridad, fue posible ver una formación de soldados a lo largo de la línea y entre la maleza; tenían la bayoneta calada y los fusiles en posición de listo. De inmediato, allá, a la izquierda, se prendieron muchos faros alineados; eran, luego se sabría, de camiones que hacían un ángulo con la locomotora. El tren comenzó a moverse y, en la medida en que lo hacía y vaciaba, se movían asimismo los soldados que resguardaban cada vagón.

Cuando el vagón en que se hallaba el hombre de 20 años cuya cabellera negra, sin dudas otrora abundante, se acercaba a la carretera donde esperaban los camiones, él dijo: “Tengo miedo, si al menos fuera de día, si hubiera luz”. Cuando el vagón donde iba este hombre llegó a la carretera, los soldados que se mantenían cercándolo ordenaron, con gritos expresamente intimidantes, que se bajaran rápidamente, mientras apuntaban a medias con sus fusiles, y los alineados en la carretera atronaban “¡corran!, ¡suban!”. Los músculos estaban entumecidos, el asfalto bacheado, la distancia desde el piso del vagón hasta el suelo era considerable; pero los soldados conminaban a lanzarse ya, rápido, sin pausa.

Uno de los reclutados, al caer dobló las rodillas, se fue hacia atrás, se golpeó la cabeza quizás con el raíl, y en su afán de incorporarse se fue de rodillas, volteó y cayó de espaldas. “Vamos, de pie, corre, arriba, vamos”, le ordenó un soldado. Pero el caído, al intentar obedecer, sólo alcanzó un movimiento sin control del torso y se le vio en la noche una baba por un extremo de la boca y los ojos, como si quisiera regarse en toda la cara, “No puedo”, balbuceó, “no me siento las piernas”. El reclutado de unos 20 años de edad retrocedió y trató de ayudar al caído, que se agarró con toda fuerza a su pierna derecha clavándole las uñas: “no me dejes, siento que me partí la columna vertebral, no me dejes”. Pero el soldado se acercó al que intentaba ayudar, lo pinchó con la bayoneta y le gritó: “¡Tú corre a tu camión, comemierda!”.

https://puentealavista.org/2020/06/a-55-anos-de-las-umap-iii/